文 / 老涧

11/30/2019 8:27:03 AM

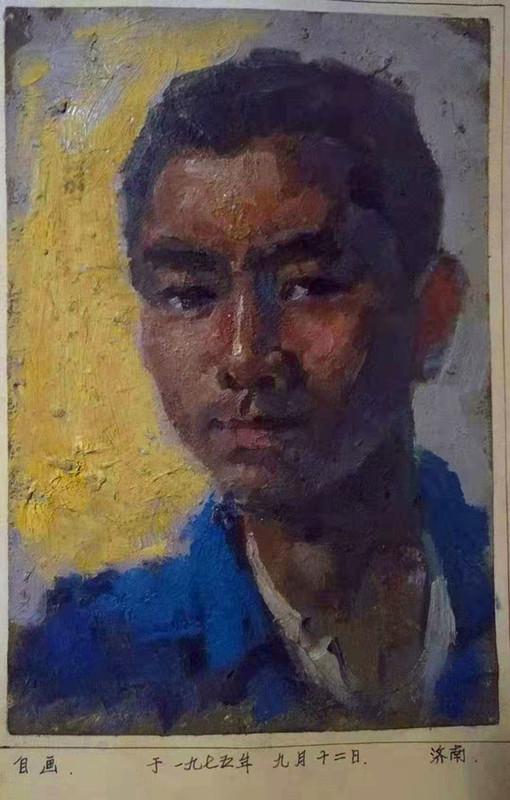

18岁的建建(1975.5)

建建是个人物……

建建的生命,匆匆忙忙地运行了62年零8个月,数量不多,质量却沉甸甸的。

他走了,走得干干净净,仿佛从来都没来过……他把自己捐了。

他出生在一个非常“特别”的家庭,他的父亲曾是某大元帅的秘书,原本可以福荫后代的辉煌,却被他父亲不小心玩坏了,这柄双刃剑首先伤到了自己,也顺理成章地波及到他的孩子们,建建的童年是灰色的。若干年后,他带着符号似的坏笑说起他的童年:“妈的,我们五个人盖着一床棉花”……“不是被,是棉花,CAO!”他强调……

作者自画像 1975.9.12

1973年4月的某一天清晨,我照例跑步去动物园画速写,刚刚爬上墙头,就见一个小个子骑一辆自行车,几乎撞到墙上时一歪把,顺势一翻身,人已经骑上墙了,然后俯身提起自行车,朝我喊:“帮我接着”,我一抬头,正对着一张坏笑的脸和一双带尖儿的眼……这副尊容四十多年再也没离开过我的视野。

“建建可以用5分钟建一座楼,然后花3分钟拆掉了”……这是青岛吕剧团导演陈钊对建建的评价。

1977年恢复高考,对我们这拨人来讲,幸福来得有点突然,画友们纷纷忙着准备报名的作品,我俩虽然也在积极准备,但心里却各自揣着一份担心,不知能不能跨过眼前的鸿沟,这条沟叫“政审”……1977年录取结束,我俩都没戏,原因不明。1978年再考,各自悄悄降低了标准,好胜的建建不告诉我报哪所学校,当然我也不告诉他。到7月底,许多人陆陆续续接到录取通知,建建那间自建的小屋里天天聚集着一群人,有人去报喜,也有人只是去问问:“来了?”“没有”……

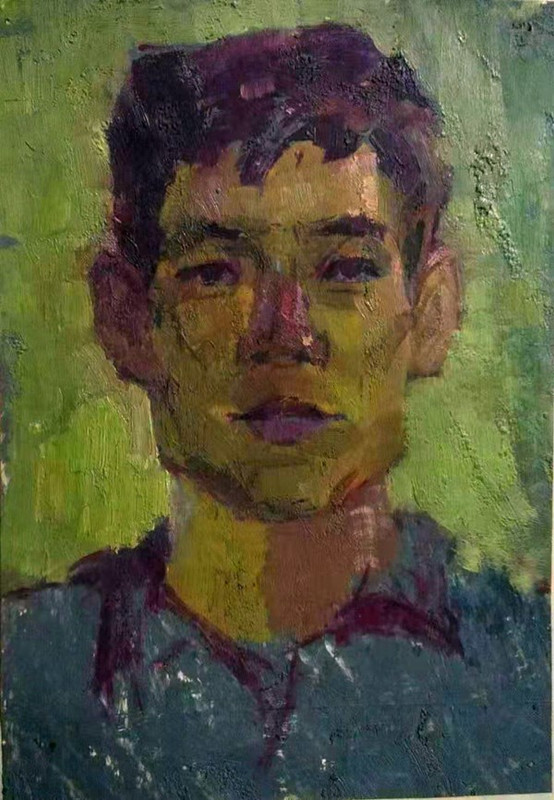

青年时期的建建

8月2号傍晚,建建突然烦了:“都走!都走!都走!滚……你,还有你,都走。”建建用报纸把准备晚上喝酒的肴,一份份包好,塞进我的包里。“走”……

我俩骑着自行车,沿着海边向东猛蹬,一路谁也不说话。到了疗供,下车买了一条前门烟和几盒火柴,又找同学借了军用水壶,然后继续走。那时候过了青岛汽水厂全是菜地,我俩找了片干燥的地儿,脱下衣服擦一把汗,开始喝酒。建建不停地骂,撕一口鸡腿,骂一句,喝一口酒,骂一句,然后一支接一支的抽烟。我没酒量,几口酒就喘不动气儿了,他斜着眼看着我:“走?”“走!”

本文作者作品

天黑了,黑得名副其实,黑得伸手不见五指……

不知走了多长时间,地面开始坑坑洼洼,显然我们偏离了大路。突然,前面的建建摔倒了,紧接着我的脚蹬也被什么缠住了,伸手摸到一个塑料球,是浮漂。

“网具厂”,黑暗中建建嘟囔了一句。“嗯”,我们摸着黑又开始喝酒。

“你今年考哪儿?”“济宁师专”,“你呢?”他停了一会,“景德镇”。

建建喝醉了,趴在渔网上迷糊,我睡不着,脑子里一片空白,头晕……再次上路时我们完全失去了方向,或者,方向已经没什么意义了。扛着自行车好不容易摸出那片渔网,脚下的路变得平坦,我们又回到了大路。

天蒙蒙亮时,我们看见了海,海里突兀地立着一块形状古怪的石头。

“石老人!”建建含混不清地喊了一句。真是石老人!我俩都是第一次见到石老人。

当我筋疲力尽地回到家,已经是上午十点多。我换下沾满泥土衣服,打一盆水正想洗洗时,一抬头,就看到院门口还在自行车上顶着一头黄土的建建,一脸坏笑地朝着我喊了一嗓子:“我录取了!”

毕业后建建分到山东轻工学院,当了老师的建建依然是一脸坏笑变着花样的恶作剧。依然是每月工资不够花,下半月得借钱买酒。轻院流传着许多建建的故事,最脍炙人口的当属建建卖酒瓶子的故事。学院平时不允许外人随便进出,不知怎么某日进来一个收酒瓶子的,建建把人带到宿舍,把几十个酒瓶子全卖了,那人扛着大麻袋往外走,建建赶紧跑办公室给门卫打电话,“谁让你们把收酒瓶子的放进来的”…… 收酒瓶子的无奈又扛回建建宿舍,宿舍挂着把大锁,找不到人又拿不走酒瓶子,那人只好走了,建建把酒瓶子收拾回宿舍,转身买酒去了……

此时建建又有女朋友了,建建总会有“女朋友”,他的花样翻新的各种恶作剧,让他周围永远热气蒸腾,在那个萧瑟的大环境里,集合了一大批各色朋友。而这位“女朋友”显然有想法,想尽办法把建建弄到了她身边,河北省一间叫做《生活》的杂志社。又因各种偶然各种机缘巧合,建建步入了在外人看来高不可攀的辉煌,进了中南海。

建建

八十年代初,是所谓“拨乱反正,百废待兴”的时候,国务院设立了新机构“国务院法规中心经济立法办公室”,顾问是彭真,主任顾明,办公地点在中南海。建建负责创办中华人民共和国第一份关于经济法的杂志《经济与法》,在那个圈子里,26岁的建建是年龄最小的。

怀揣“中共中央国务院”大红聘书的建建,从此开始了他的传奇故事……

建建是见过世面的,为给他父亲治病,家里与他父亲曾服侍过的元帅遗孀取得联系,被安排住进了空军总医院高干病房。在那位遗孀帮助下,开始了旷日持久的“平反昭雪”,时任中组部部长的胡耀邦,亲自接见了他的家人。但种种原因,最终未能如愿,只是象征性的做了一点补偿。

“中南海”的建建没变,他没走父亲的老路,他不懂也不想懂政治,他仍然是那个挂着一脸坏笑,活得匆匆忙忙的恶作剧的建建。

建建 2019年年初

1986年的某一天,正在山艺上学的我,突然接到一个长途电话,那个年代打长途是很奢侈的,且电话打到院长办公室……是建建。电话那头的建建语速极快巴拉巴拉一通,意思是让我赶紧找关系让青岛市政府派人去北京,美国国务卿万斯率领28国集团来中国投资,他们负责接待,他可以假公济私向对方推荐青岛,建建是想为家乡人民做贡献。我算哪根葱?我见过的最高级别首长大概就是街道主任了。只好求助于我的大哥,大哥曾是专业体育运动员,算是挺有些人脉。没几天大哥回信说,已经把话递到了,青岛这边肯定会打发人去的……过了一段时间,我大哥出差去北京,建建电话约我大哥务必去喝酒。我大哥在约定时间准时赶到,见门口只有一个“女人”,头上包着红色纱巾,嘴唇涂成血红,穿着一双高跟鞋,上来不由分说挽起大哥的胳膊就走,我大哥吓一跳,开口说话,才知道是建建。不出所料,警卫战士担负着保卫这个国家脑袋的重任,哪里见过建建这样的“首长”,一级一级往上汇报,纠缠了近一个小时才进门。我大哥酒量很大,建建又打电话喊来同样好酒的女总编,仨人喝了一夜,建建大骂被青岛派去的那个什么主任是SB。前几年我找到建建那时写给我的信,由衷地佩服青岛官员的远见卓识,那时候就预见到了美帝国主义的狼子野心。满腹狐疑地听完建建热切的推荐,然后,那位主任委婉地谢绝了建建的好意。

本文作者作品

波诡云谲的八十年代,谁都无法预测明天会刮什么风,那个“海”里的潮涨潮落不是老水手肯定会晕船,何况建建这种标签显著的个性,他回到了山轻。那年冬天,我去济南找他,他的系主任也是我的朋友,酒桌上悄悄告诉我,学院里不欢迎建建,工科院校容不下建建这种个性鲜明的人,已过而立之年的建建倦鸟回巢了。

几经波折,青岛某研究所所长,一个在青岛很有名望的艺术家接纳了他,建建似乎有些累了,在那个研究所有一搭没一搭地混日子。

不久,建建又建起了他一生中另一座大楼……这个故事有许多版本,我当然选择相信最“建建”的那一个。据说某年春节前,所里的一位领导看不惯建建吊儿郎当,说“你真是没用,别人都能给所里创收,你哪怕给所里弄点年货也是贡献”……一脸坏笑的建建说“行,你统计统计咱所人数,我每人给你们弄个骨灰盒”,领导怒了,“你本事大给邓小平送一个!”

建建

“可以,没问题”……陶瓷的“邓小平骨灰盒”就这么诞生了,邓大人的浮雕像豁然出现在各种纹饰中间,没过多久,骨灰盒摆上了邓大人案头。应该是1990年夏初,在建建家那间破房子里,我看见了一摞文件,有邓小平为骨灰盒的亲笔题名“纪缅斋”,有邓大人写给民政部长的推荐信,还有民政部关于每年用于骨灰盒的木材消耗量的调查报告,以及民政部下发的推广使用陶瓷骨灰盒的文件等。建建又恢复了匆匆忙忙急不可待状态,由他一生的好友,学法律的大车提议,申请了“实用新型”专利,然后撒开网四处寻找客户。天真执拗的建建根本不是做生意的料,他似乎只是在体验谈判的乐趣,所有的谈判,最终都“差一点”谈成,然后是各种不幸的消息纷至沓来。先是有人说“大连来谈判的那家已经在生产了”,然后“柳州那家也开始卖了”……一直到建建完全失去兴趣,他的专利仍停留在证书阶段。

建建好酒,酒是他一生最忠实的朋友,使他与大部分朋友渐行渐远,他自己的生活也乱七八糟,他病了,那个原本活泼葱茏的生命慢慢地枯萎了……

今年春天,他跟我通了一次非常非常长的电话,从晚上十点半到早晨七点半,说的什么不记得了,到最后,他含糊不清的问一句:“还记得咱们在渔网上喝酒吧”,“嗯,记得”“那天……怎么那么黑”……

2019.11.29 凌晨

相关阅读 弔丁健健