文 / 束美新

12/26/2019 11:24:10 PM

很多人都知道我的父亲束星北,却都不知道我父亲身后有一个了不起的女人,她就是我的母亲葛楚华。

在圣诞的前夕,我不由地想起我的母亲。我母亲的小学、中学和大学都是在教会学校里读的,母亲虽然不是教徒,但从小到大做人的原则与做事的气度,与她在教会学校里接受的教育是绝对分不开的。

1980年,我和我的父亲母亲。从这张照片上也可看出,我的母亲总是躲在我的父亲身后,默默地注视着我的父亲

我大哥束越新曾多次跟我讲过,以后在我写父亲束星北的时候,一定要把我母亲加进去。包括我的三哥束庆星在 2007年临去世前,也一再嘱咐我,在写我父亲时,不能忘记我的母亲。但不知为什么,在我的有关父亲的文章中,却总是把母亲放在一个填补空缺的位置上,母亲的形象中也总是支离破碎的贴补在父亲的身后。我大哥说:这是不公平的。

这些年在回忆我父母过去的生活时,我越来越体会到了,我的母亲不但不能被忽略,而且正像我的大哥束越新所说的,没有我们的母亲,我们这个家可能早就不存在了。我也真正理解了,母亲葛楚华对父亲的一生的重要意义,以及母亲对我们这个家所做出的重大贡献了。

我的母亲葛楚华,是一个受过中、西方教育的知识女性。她身上几乎具备着中、西方女性的所有美德。在我们的家中,母亲识大体,从来都是把父亲放在第一位,其次是孩子,而唯独忽略了她自己。她总是把自己放在所有人的后面。

在我们家的生活中,母亲总是习惯于把她自己放在一个最后的位置上。例如,每年的阴历8月16是母亲的生日,8月17是我四哥束義新的生日,8月24日是父亲的生日,所以父母生前的几十年来,我们家过完中秋节后,母亲总是第三天给我四哥过生日,说自己的生日离中秋太近了,就不单独过了,给我四哥过就行了。然后再过一个星期后,给我父亲过生日。

在湖南省湘乡市西南五公里处的洙津渡,民谣:“走尽天下路,难过洙津渡”。清雍正年间,义士徐公明在这里修建了一座石拱桥,取名”万福桥”,雍正皇帝钦赐”楚南大观”四字。

湘乡万福桥

我的外祖父葛伯仁家就在万福桥东岸。他的爸爸葛立生是清朝时期的贡生,曾做过曾国藩的部下,任湘軍统领。他养育了八个儿子。外祖父葛伯仁是老大,八兄弟都留过学。1900年,外祖父从日本留学后回到家乡。上门提亲的人不断,都被他拒之门外,不料他却看上了家里的洗衣婆(即后来竟成为我的外婆)。那时我的外祖父才25岁,外婆曾氏却近40岁了。外婆的前夫姓黄去世了,还给外婆还留下三个未成年的儿子,外祖母娘家是苏州人,她的前夫的父亲是湖南籍在苏州做官的,外祖母就跟随公公回到湖南湘乡。前夫去世后,家境破落,我的外祖母就在我的外公家做佣人了。我的外婆当时尽管年近40岁了,也可能因为苏州是出美女的地方,我的外婆长得非常漂亮,又十分贤惠。所以当时我的外祖父,全然不顾年龄的差距,以及全家人的强烈反对,疯狂地爱上了我的外祖母曾氏。外公被派往江苏扬州做盐官,断然携带着外婆到江苏去上任了。并于1906年和1908年在江苏生下我的姨母葛楚荣(小名爱妹)和我的母亲葛楚华(小名喜妹)。我的七外公葛谦(我亲外公的七弟)跟隨孙中山、黄兴革命,七外公只有一个儿子,叫葛继红。所以母亲出生后,就过继给七外公做女儿。但母亲刚过继给七外公葛谦不久,于1908年底,葛谦就被清政府处死了,并葬于广州的黄花岗。民国成立后,就以葛谦功绩卓著,堪为反清英烈、三湘楷模,追为烈士,并将其遗骸移葬于湖南省著名的岳麓山。

尽管我的外婆比外公的年龄大了十几岁,但两人却一直恩恩爱爱。遗憾的是外公不到40岁就去世了。那年我的母亲才九岁。是美国办的教会学校收留了她,并完全是在学校靠奖学金支撑下来了。每当母亲同我们说起教会学校时,她总是充满了感激和自豪。说当年幸亏有了教会,她才能够读书上学,而且当时的教会学校,每年都会收一些像她一样的孤儿。那些嬷嬷们很多人一生都没有结过婚,把一生奉献给了慈善事业了,而且对母亲她们这批孤儿的爱护程度,一点不亚于孩子们的亲生父母。她们都那么和蔼可亲,就像对待自己的孩子一样,关怀备至。

2017年5月,在镇江文史爱好者裴伟先生陪同下,我和我的青岛二中的同学有幸一起访问了母亲中学时期的学校–镇江崇实女中。崇实女中,坐落在镇江的风车山上

崇实女子中学(也有小学部),是美国教会美以美会在镇江创办的学校,始建于1884年,迄今已有130多年的办学历史。这里人杰地灵,人才輩出。在学校的纪念牆上,刻着三位从祟实中学走出的三位特殊女生。诺贝尔文学奖获得者、美国作家赛珍珠少年时代曾在这里求学:她上午在家随母亲学西方课程,下午到崇实女中读中文课程。1914年赛珍珠在美国完成大学学业后,又一度在这所中学授课,反哺母校,传为佳话。另外两位是王素忆和李美筠,他俩都是获得美国博士”金钥匙奖”的祟实女生。

祟实女中是镇江市最美丽的中学;至今依旧保持着原有的建筑风格和坚持着自尊、自信、自立、自强的高素质教育!

崇实女中的校训是祟俭朴实!办学理念是:努力把学生培养以“独立、关爱、知性、优雅”为主要特征的、具有国际视野和时代精神的现代女性!

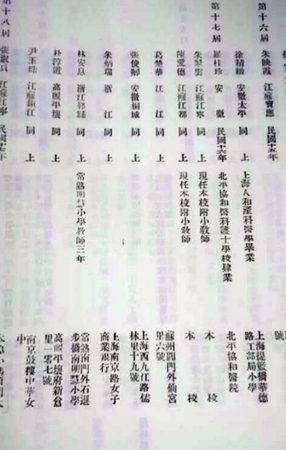

在校友录中,我激动地找到了母亲的名字:第十七届葛楚华民国十六年苏州。苏州那是外婆娘家的地址,母亲和外婆当时住在那里。

母亲在祟实女中接受了十年的教育,让我母亲的心中充满了爱,学会了奉献和感恩。母亲一生的大气,宽容,坚强,而这些品质都与崇实女中的教育给她留下了的深刻影响是分不开的。

每当母亲回忆起青少年时期在这里的生活时,她都十分感慨的说:那时我们学会了生活,学会了相互支持和关爱。给她们上课的老师很多是外国人,所以她们几乎全用英文记笔记。母亲在教会学校里受到了良好的教育。

知识的沉淀,经久的年轮,我深情地抚摸地面上的青铜年轮,仿佛在触摸母亲葛楚华在这里留下的十年印记!

记得上世纪60年代我上初中的时候,看过一部电影,叫《斩断魔爪》,是在青岛浙江路上的天主教堂拍摄的,电影里的那些牧师们几乎都是阴险毒辣的特务人员,所以在我们的意识当中教会就是坏的,在中国就没有干过好事。当我们在家议论起这些事时,母亲就对我们说,其实不是这样的,在教会学校时,那些嬷嬷们对我们可亲切了,好像自己的父母似的感觉,而且教会学校有种好习惯,高年级的学生带低年级学生,大家能相互关爱,相互帮助,像亲姐妹一样。

我的外公在扬州时,有个好友叫曹玉屏,他们同是湘軍的统领,后来又一起在江苏当官。外公在世时,就把姨妈葛楚荣许配给了他的小儿子曹楊辉(字一枝)。由于我外公去世早,为了照顾我的姨母曹家在我姨夫上高中时就把我姨母娶回去了。

结婚时我的姨父曹扬辉还在镇江润州中学读书。润州中学是美国长老会办的学校,是由诺贝尔奖得主赛珍珠的父亲塞兆祥先生创立的,赛珍珠也在此教过书。

1924年我父亲在润州中学高中三年级,与我姨的姨夫还有一个叫陈劬(当时叫陈国材)的是同班同学,而且关系非常要好,他们三人经常到曹扬辉家蹭饭吃。有一天,父亲到姨父家去,見到了我的姨母葛楚荣,就对姨父说:“你太太很漂亮啊!”姨父得意地回答:”我的小姨子更漂亮哩!”父亲便要求我的姨父能给介绍一下見面。那时母亲在崇实中学(初中)读书。两人見面后,立即擦出了爱情的火花。事后父亲便以给我的叔叔寻找英文补习教师为由,领着母亲到江都大桥去見我的祖母了,希望能得到我祖母的认可。由于我的母亲乖巧,懂事,所以深得我祖母的喜欢。后来每逢假期,母亲就从镇江到江都大桥(那时好像江都就属于镇江),去我们家给叔叔束佺保补习英文课,应该从那时开始我的父母就开始了他们的一生交往。

我曾和母亲开玩笑说:“我爸爸的学问这么高,个子也这么高,一米八五的,怎么能看上了你这个一米六的小女人呢?”母亲说:“那时作兴小,我还是校花哩!是你爸爸来求的我呀!”所以看来爸爸幸亏找对了母亲。如果沒有母亲的悉心照顾,父亲在反右和文革中是绝对无法能挺过来的。母亲的善良和贤惠,是成全了我们这个家的根基。

父亲高中毕业后出国留学了。

1927年我的母亲便到苏州东吴大学(现在的苏州大学)读书去了。在那里学了教育学,心理学和家政系。

东吴大学是在1900年由美国基督教监理会创办的,大学前两任校长都是外籍人士,1927年,杨永清先生当选为首任中国籍校长。当时有文理、医学、神学三科,辛亥革命后改称东吴大学,该校为中国第一所私立大学。

2017年春天我和我的同学参观了这所大学。进入校园后,一眼就看到了大片的绿色草坪和周围红色砖墙建筑,这是教学楼与博物馆等,十分和谐大气。

在东吴大学的学生手册中,我高兴地找到了母亲葛楚华的名字,而且标明是特别生。一开始,我不明白。什么是特殊生,后来了解到,由于母亲过继给了七外公葛谦,她属于革命烈士的遗孤,在当时是有特别照顾的。所以称之为特别生。

这张照片是东吴大学的女生集体照。照片上前排右一坐着的女生就是我的母亲葛楚华,前排右三梳着短发,留着刘海的女生便是杨绛,在校时她的名字叫杨季康,即后为著名的翻译家、文学家钱钟书先生的夫人,她本人以后也同是翻译家和文学家。据说当时杨绛是和母亲葛楚华同住一个寝室,上下床。母亲比杨绛高两届。在教会大学也有这一个习惯,也都是由高年级学生带领低年级的学生的。杨绛文集中曾有记载,她在东吴大学曾跟一个叫葛楚华的女同学,学会了一口地道的镇江话。在东吴大学的学生手册中还发现了许多后来都成了中国历史上社会各界的精英的名字,如生物学家谈家桢、社会学家费孝通、人体解剖学家沈福彭等。2007年在父亲百年诞辰纪念会上,谈家桢先生的贺词上就亲自说过,他与束星北先生的夫人葛楚华女士是东吴大学的同学。而我们家的世交,原青岛医学院教授沈福彭先生也一直和我母亲互称老同学(也是在东吴大学一年级),而且是同位。他与父亲自1952年都在山东大学共事,并且与我们家是隔壁邻居,一直1960年-1978年期间,在青岛医学院和父亲又是同事,并在文化大革命中与父亲共同做了遗体捐赠的“奉献的约定”。一直到他们两分别于1982年和1983年去世,共同实现了他们的承诺,将遗体捐赠给了青岛医学院。此话以后也会再详细叙述。

我的父母1924年开始相恋,于1931年结婚,一直到1983年父亲76岁去世,他们相识,相守了近60年。他们这一生,不论是在父亲的事业有成时期,还是处在他人生的低谷,我的母亲都以她的包容、大度、善良和忍让,尤其是父亲在那些艰苦的岁月里,母亲对他始终不离不弃,陪伴着父亲一路携手走过。这与母亲在祟实女中和东吳大学受到过的良好教育息息相关。以上这些,在他们以后共同的生活中都得到了验证。

1931年父亲辞去美国麻省理工大学助理教授的职位,回到国内的,说是奉祖母之命回来与母亲结婚的,其实有一个更重要的原因,就是因为“9.18”事件的发生,他是抱着科学救国之心回到国内的。我的父亲和母亲自1924年来,已经相识7年之久了。父亲(1930-1931)在麻省理工大学时期的证明人葛受元,他是我母亲的堂兄,也是我的舅舅。父亲回国后先和母亲结婚。

从1933到1947年14年期间,我的父母亲先后有了我们兄妹7个孩子。

我的母亲跟随我的父亲从上海、杭州、一路跟随浙江大学从杭州到贵州湄潭、重庆军令部、回到杭州、1952年又跟随父亲从浙江大学到青岛山东大学。

在父亲“半生流浪半生沉”的日子里,我的母亲始终伴在父亲的身边。

我记得在父亲年轻春风得意的时候,母亲总是躲在父亲的身后,告诫父亲,少喝酒,不要发脾气,而且当母亲听到有关父亲风言风语时,总是充满了自信。以及母亲对父亲给予的极大信任,她永远相信父亲是爱她的以及爱自己的子女的。

我的母亲非常地孝顺我的爷爷奶奶,在我的爷爷奶奶去世后,她更善待我父亲的弟弟妹妹,包括我父亲的同父异母的弟妹。我所有的叔叔嬢嬢们都有目共睹,他们都对我的母亲一致称赞且十分地尊重。

在我们子女的日常生活中,我的母亲平时对我们的教育要比我的父亲多一点。她的很多的理念,使我们终身受益。母亲经常对我们说,生活上要学会对别人谦让。并且应该“enjoy giving”,也就是要享受于给予别人。她经常对我们说,如果你对别人还有所帮助,说明你自己还有能力去帮别人,你就应该很高兴很满足了。如果你只能从别人身上得到或者索取的话,那就很悲惨了。母亲还经常对我们说,在与别人发生争执的时候,千万不要光考虑到自己要面子,也要给别人留面子,要学会给自己找梯子,更要学会给别人搬梯子。在与别人发生争执时,只要不是原则上的问题,就要学会让步,千万不要把别人逼得无路可走,逼急了,连狗都会咬你一口。这些理念,很可能是母亲从小在教会学校里受到的教育,学会做人的结果。然后传输给我们的。

我记得1955年期间肃反运动时,母亲受父亲的问题牵连,在山东大学陪斗时,被人一脚将罚站的凳子踢倒,摔倒在地时,父亲曾深深地感到自责,有一次半夜醒来,我听见父亲对母亲说“楚华,要不然我们离婚吧?”母亲说:“我只要带着妹妹(我)。”当时我吓得要命,至今都记得。但是实际上这件事情却从来没有真正发生。自从我出生后不久,母亲就上班了。我记得在浙大时,她在图书馆工作。

1959年山东大学迁往济南时,她又被迫“自愿辞职”。直到1983年底,父亲去世后,在山东省委政协主席赵芳洲先生的过问下,山东大学才为她落实政策,补办了退休手续。

这是为母亲落实政策的文件

我记得,从1954年起,不断的运动,父亲的心情非常不好时,经常愿意喝一点酒。母亲生怕怕他喝多了酒后吐真言。因此在我们很小的时候,就会遵照母亲的指示,给父亲往白酒中勾兑白开水,然后再给父亲倒回酒瓶中。于是凉白开水,然后研究勾兑白酒的比例,是我的四哥和五哥的重要工作,水对多了,怕父亲喝出来,兑少了,又怕父亲喝多了。母亲给父亲定的标准就是最多每天二两白干。母亲交代给我的任务就是,在父亲吃中午饭喝酒的时候,坐在父亲身旁,陪他说话,负责转移他的注意力,让他喝不出来。那时几乎每天我和哥哥们都是这样做,而且乐此不彼。所以到现在我都经常开玩笑说,在我母亲的启发下,我们很早就有会兑假酒的历史了。

我记得,1960年我在青岛二中上初中一年级,由于灾荒,母亲在我们家的凉台上养了两只鸡,她用自己的辛勤劳动,保证了父亲的营养,自己却从来不舍得吃一个鸡蛋。

我记得,我上初中二年级时,由于受父亲的连累,有个别老师对我歧视,我不愿上学了,母亲告诉我:“少时不努力,老大吐悲伤。”并把1957年父亲送给她50周岁纪念的欧米伽手表,亲自带在我的手上,让我学会珍惜时间。从此后我的学习成绩开始越来越好。

我还记得,在文革刚开始时,我们二中的红卫兵到家里去抄家,事后非要把我父亲带走。二中红卫兵的凶残,打死过好几个人的事情早已传出去了。我的母亲和大哥挺身而出,对他们说,青岛医学院的红卫兵说过了,没有他们的允许,父亲不能乱说乱动(因为父亲当时在青岛医学院)。因为不能带走父亲,二中红卫兵他们就带走了我的母亲和我的大哥。他们就把我母亲和我大哥一起带到二中分院。待了几个小时。也没有什么结果,他们又看着我大哥穿了一件军大衣,知道大哥是复员军人。才将我母亲和我大哥放了回家。

在父亲一生最困难的时候,我们从没有听到我母亲对父亲有过任何抱怨,更没有看见过他们有过争吵。在我们家中,母亲永远是把父亲放在第一位的。文革中,父亲挂着打着叉的“国民党少将反革命极右分子束星北”牌子回到家中时,迎接父亲的总是母亲的微笑和给 父亲递过来的茶水。并着帮父亲摘下挂在脖子上的牌子。当父亲看到我眼里眼泪时,总是拍着母亲的肩膀对我说:“难过什么?认识我束星北的人,反正知道我是束星北,不认识我的人,反正不知道束星北是谁?”所以在我们家最难过的时候,我的父亲和母亲总是以他们轻松愉快的态度和幽默的语言,轻描淡写地帮我们战胜了难过。

三哥束庆星回忆说:

“在我们家里,母亲是最了解父亲的人。从1932年和父亲结婚至他辞世,几乎一直伴随在他身旁(除抗日战时期,有过暂短的分离)。为了父亲和七个孩子,母亲牺牲了自己的专业。除去我是跟着父亲睡觉以外,其余的孩子都是母亲拉扯大的,每个孩子初中以前都是在母亲的直接指导和监管下生活的。特别是在父亲最后几十年的逆境中,母亲一直默默地伴随着他。父亲气愤时,母亲总是在旁边劝说:“少喝酒,不要急,不可以骂人。”父亲曾经打趣地跟我们说,他发现自己的所有的发展顺利,有所成就的朋友都是怕老婆的;言下之意,他就是因为当初没有听老婆的话,才得罪了人,摔了那么一个大跟头。母亲于是不好意思地笑着说:“你那个脾气一发起来,谁还拉得住。”

每当父亲受到打击回来,母亲总是给他倒茶送水,然后在旁边安慰、鼓励他。父亲在外边是右派、反革命,被人呼来唤去,但回到家里还是“老太爷”,母亲总是把家里最好的东西留给他吃,他吃剩下了的,母亲才给我们。这一点很重要。听说许多知名人士和包括我的老师,就是因为众叛亲离,精神上受不了才自杀的。

1968年,我们家最困难的时候,只有一张单人钢丝床,是父亲专用的。每天一直等到父亲睡下,母亲才在他的床边拼上几个小木板凳,睡在父亲的脚头。人们说:“一个成功男人的背后,必然有一个贤慧的女人。”我的父亲说不上成功,而我的母亲也不够 “贤慧”,因为她不善家务,但是她比谁都善于忍耐和吃苦,这对父亲的一生是十分重要的。用“金子般的心”一词来比喻我的母亲是十分恰当的。但从外表上看,我的父母却各不相同:父亲性情率直,敢说敢为,疾恶如仇;而母亲对人却十分和善、客气,即使父亲在戴帽、三级联合监管的情况下,我发现母亲和周围邻居、居委会乃至派出所的关系仍十分融洽。

在我上大学休学期间回青岛时,我喜欢给周围邻居的孩子讲讲故事。街道在最后返校的评语中就说我:“经常给少年儿童们讲革命故事,进行革命传统教育。”我心里清楚,这“革命”两字,完全是因母亲的好人形象送的。其实,我给孩子们讲的是“安徒生童话”“水浒”“西游记”,甚至有时是“聊斋志异”中的鬼,吓得孩子们又害怕,又舍不得离开。

在父亲去世的当天,我们几个子女让父亲的学生把母亲从家中接过来,并叮嘱他们在到医院之前,千万不要告诉母亲,父亲已经去世了,告诉她之后,也让她不要哭出声来,以免惊动病房其他的病人。

清晨4点多钟的时候,我的母亲走进了父亲的病房,为了怕影响旁边其他房间病人的休息,她脸上挂满了眼泪,却真的一点声音都没有出,她紧闭着嘴巴,任眼满面泪流,她扑倒在父亲的身上,却一言不发。我顿时被母亲强大的控制力惊呆了,使劲搀扶着她,生怕她发生意外!就这样一直到天亮,父亲才被推往太平间。离开病房后,即将进入太平间大门的那一刻,母亲和我们才意识到,父亲将永远地与我们分别,这才拼死般地拉住灵车不肯放手,顿时我感到天昏地暗,情绪完全失控了。灵车进去了,我扑倒在地,但再也无法挽留住父亲了。这时我的母亲终于控制不住自己了,抑顿时迸发出来,嚎啕大哭!母亲扑倒在地上,极力摆脱着我们的搀扶,努力挣扎着想爬向已经关上了的太平间的大门,放声痛哭地送走了与她相知相伴了近60年的我的父亲,这一幕令我至今难忘!

父亲去世的当天,我的母亲带领我们兄弟姐妹,签下了将父亲遗体捐赠的申请书。

在我们整理父亲的《狭义相对论》一书,青岛出版社准备出版时,母亲带领我和大哥毫不犹豫地与出版社签下了,表示我们家属只要将父亲的遗稿捐赠,不要任何报酬的协议。

在父亲去世后,直至1994年母亲去世,我非常有幸地一直与母亲她老人家生活在一起。

父亲母亲都已去世多年了,但如今的我,却仍旧经常在做着恶梦,在梦中看见父亲和母亲穿着旧棉衣,冻得哆嗦,坐在火炉旁,恨不得将手脚都放到火中取暖的样子,几乎每次我都会被自责和内疚的喊声吓醒,我喊道:“爸爸,我们早就住在有暖气的房子里了,你怎么还……!”我责怪自己怎么没有照顾好二老!往往惊醒后发现自己已全身的冷汗。半天才能意识到又是一场梦。

虽然父亲母亲分别离开我们已几十年了,每当回忆起这一幕幕的情景时,仿佛就在眼前。至今,每当我梦中遇见他们二老,看见父亲那高大的身影,听到父亲他爽朗的笑声,感到父亲乐观的精神。尤其是每当我想到母亲宽厚慈祥的笑容的时候,我心依然为之动容,想,我深深地体会到,我的大哥和三哥对我说的,没有我的母亲葛楚华与父亲一生的相伴,可能就没有后来的科学家–我的父亲束星北。

我由衷地感谢我的父母,特别是我的母亲一生,尽管他们度过了风风雨雨,但始终给了我们做子女的一个人人都爱回的家!

以表达我的思念,并以此慰藉父母的在天之灵。

2019年12月24日平安夜