文 / 常约瑟

6/7/2020 11:13:39 PM

二零一九年,是父亲常子华逝世四十五周年。多年来我心里一直有一个不解之谜:在父亲的内心深处,对我这个小儿子的期待是什么?他期待我接受什么样的教育,读什么书,从事什么职业,成长为什么样的人?这些期待,父亲在生前从来没有告诉过我。这也许是因为自从一九五二年我出生之后,中国一直处于接连不断的政治运动中,父亲也一直找不到一个合适的时机,把他在心中对我的期待,毫无顾虑地表达出来。

在我的记忆中,父亲几乎从来不过问我的学习,他甚至对我在音乐上的专长——钢琴也是不问不闻。我从小弹了一手好钢琴,是钢琴老师王重生的得意弟子,曾于一九六六年春季考入北京中央音乐学院附中。但那次考试的结果因文革风暴的兴起而作废,成了我终生的遗憾。我不记得父亲曾对我的琴艺发表过任何评论,这导致在很长的一段时间里,我误以为父亲不懂音乐。

一九六八年十二月我十六岁那年,去潍县下乡插队务农,一去二年,直到一九七一年我考入潍坊市文工团。不久前,我在微信上与当年参与文工团政审我的武桂英女士联系上了。在一次微信聊天中,我意外从她那儿听到父亲生前对我的评论,令我感慨不已。以下是我与武桂英女士的交谈记录:

武:你的文章的确很感人,你的家庭是一个不平凡的家庭,时代不同让你尝尽酸甜苦辣咸,但你到美国后,还是很幸福的。你到文工团之前,我和周加昌到青岛给你办的手续。你爸你姐对我们很热情。

常:我心里一直都有个疑惑想问你。在我父母当年的档案里,他们是黑的不能再黑的专政对象,一个是“买办资产阶级”,一个是“反革命”。你们怎么有那么大的胆子吸收我进入文工团呢?

武:当时对你的家庭问题研究过多次,就覚得你年轻聪明,出身不能自己选择,团里很需要你。

常:多少年来我心里一直想谢谢你,但没有机会。那时在团里我不敢接触你,因为当时团里的两派斗争激烈,不想给你找麻烦。

武:当时召生办分两组,我和周加昌一组(演唱队队长),吸收你主要是我俩,任传夫书记是总领导,当然他得同意。

常:我那时已经插队下乡两年,后来临时调去寒亭文化馆的文艺宣传队几个月,你们那时为什么去青岛办手续呢?我的档案当时在哪儿?我一直以为,插队落户后,我的档案就随我去潍县二十里堡公社了。

武:到青岛主要是家访,调档案肯定是从寒亭,但不只看档案,还需外调材料,具体怎样办的,时间太久我也记不清了。

常:记得我的母亲对你们讲了些什么话吗?这么多年,我都不晓得你去过我家,当时我的父母被赶到龙江路三十二号后院那几间潮湿黑暗的小屋里了。

武:去你家没見到你母亲,只見到你爸和你的姐姐。你爸当时说你学钢琴是凭耳朵听广播学的,说你很聪明,智力很强。你姐没说什么。其他就是拉家常,我们走时你爸一直送出很长的一段路。老人家给我留下的印象很深,一位很帅气的老人。

常:我父亲说的是真的,一九六六年文革后我就没有钢琴老师了,也没有钢琴弹了,因为家里的钢琴都被抄走了。

武:就因为你聪明好学,当时会弹钢琴的很少,团里又急需上演“黄河钢琴协奏曲”,所以才吸收了你。

事隔半个世纪后听武桂英女士回忆父亲对我的评价,我思潮涌动,泪如雨下。父亲在会见武桂英女士三年之后,于一九七四年在北京去世。在他去世前的一年里,我经常在他的病床前照料他,但他却从来没有对我提及此事。

武桂英女士一九七一年去青岛政审我的家庭背景时,正值我年迈的父母处于一贫如洗的困境中。那时他们被江苏路街道办事处的大妈们视为社区里“头号阶级敌人”,被強制每天要在龙江路32号家门的大街上“劳动改造”:扫马路、打石子,受尽了人格上的屈辱。那时母亲梁今永为了保护父亲的安全,尽量让父亲避免出门。但年迈的父亲在送别前来家访与政审的武桂英女士与周家昌先生这二位“稀客”时,竟然破例“一直送出很长的一段路”。父亲爱子心切的不寻常举动,尽在不言中。

然而,武桂英女士提供的这一宝贵信息,仍然没有解答我心中的谜。父亲对我的期待究竟是什么?他似乎对前来政审与家访的武桂英女士与周家昌先生过高地“吹嘘”了我在钢琴上的才华,因为他不会不晓得,一个在农村干了两年农活,手上长满了手茧的年轻人,已经失去了昔日在钢琴上的灵敏度,不太可能在钢琴演奏上达到登峰造极的辉煌了。

一个月前,我与内子去位置于南加州圣马力诺市(San Marino)的汉庭顿图书馆(Huntington Library)参观。这儿曾经是亨利·汉庭顿(Henry Edwards Huntington,1850-1927)与他的妻子阿拉贝拉(Arabella,1851-1925)的私人庄园。亨利于1927年去世时留下遗嘱,将这个占地120英亩的庄园开放给公众参观。这是我们非常喜欢光顾的地方,它不仅有令人神往的沙漠花园、日本花园与中国花园,还收藏了十八、十九世纪著名欧洲艺术品,以及许多珍贵书籍。

在这个庄园里,我最喜欢的是一所汉庭顿夫妻曾经生活居住的房子。每次走进这所豪宅,我总会走到其中一间书房里逗留片刻。书房面积很大,墙壁上沉静的书柜中陈列着许多精装本的古老书籍。 这些封面上印有烫金字样的旧书,在每一个角落里散发出令人肃然起敬的气息。书房中摆放的一些欧式沙发,令人浮想联翩,仿佛能看到当年汉庭顿夫妻私下里在家中博览群书的画面(汉庭顿夫妻所收藏的四十万本珍贵书籍与七百万件真迹手稿另存放在庄园里的一个图书馆内)。

在这间豪华书房里,我不禁想起父亲常子华在青岛龙江路三十二号小阁楼里那间神秘的小书房。虽然父亲的小书房无法与汉庭顿夫妻的豪华大书房相比,但它所散发出来的书香魅力,还是令我终生难以忘怀——由于面积有限,父亲的小书房无法储存他的所有书籍,于是父亲在小阁楼的走廊墙壁上建立了一排长长的简陋的落地书架,上面摆满了书籍。这个书架,成了我儿时最喜欢“漫游”的地方,我经常独自一个人在这儿翻看书籍, 把这个书架上的书囫囵吞枣,似懂非懂地读了个遍:《鲁迅全集》《郭沫若文集》、巴金的《家》《春》《秋》、罗贯中的《三国演义》、托尓斯泰的《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》、曹雪芹的《红楼梦》、施耐庵的《水浒传》、艾捷尔·丽莲·伏尼契的《牛虻》、吴承恩的《西游记》……

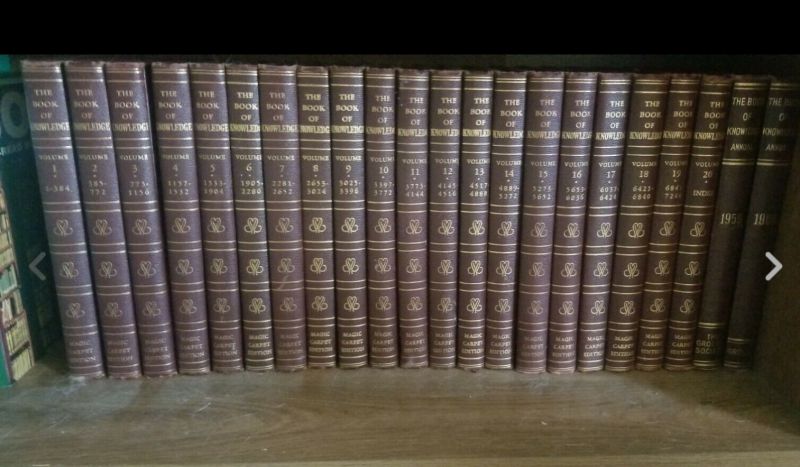

在这个书架上最吸引我眼球的,是一排深咖啡色的精装英文书籍,这套书大约有二十本,它们有一个统一的古香古色的封面设计:在深咖啡色的精装硬壳封页上印有烫金字样的英文,以及美观雅致的线条,如同汉庭顿豪华书房里那些令人肃然起敬的旧书籍一样。这长长的一排英文书籍,在父亲的书架上独具一格,散发出浓浓的神秘气息。我经常会从中取出一本打开来翻看,却一点也读不懂,因为里面全部都是英文字。但书中有许多精美的插图令我爱不释手,这些插图有油画、摄影作品、动物、自然风景,我特别喜爱其中一些专为儿童设计的插画。于是小小年纪的我便有了一个梦想,自己长大后一定要学习英语,把父亲的这一套令我神往的英文书读懂。

父亲的这一套精装本英文书籍,没有像汉庭顿书房里的那些旧书籍幸运地被保存下来。在一九六六年文革抄家中,这套书连同父亲在他的小书房里珍藏的其他众多书籍,都被前来抄家的江苏路街道办事处的“革命群众”们在院里点起一把火烧掉了。由于父亲在小阁楼里的藏书太多,狂热的“革命群众”一连在院子里烧了三天才罢休。而那个萌生在我的少年心灵里的小小梦想,也随着大火中化为灰烬的这套精美的英文书籍灰飞烟灭。

半个世纪之后的一个七月天,我在太平洋彼岸的美国南加州收到一份邮件。从邮件包裹封面上可以看出,这是我的三姐常安斯从美国东部寄来的。因为收到包裹的那一天正好是我的生日,我猜想这可能是三姐送给我的生日礼物。

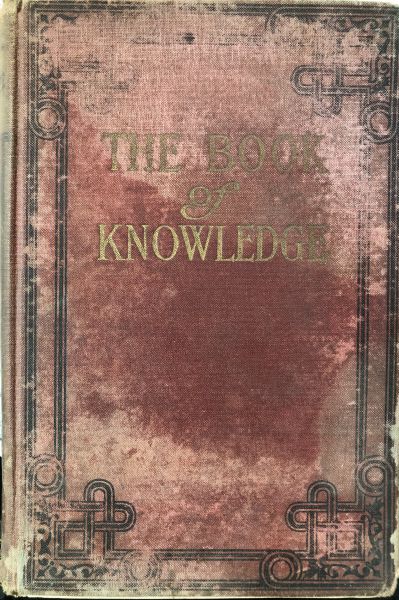

当我打开这个包裹时,惊讶得几乎不敢相信自己的眼睛,映入眼帘的,竟然是父亲半个世纪前在龙江路三十二号阁楼书架上的那套英文书籍里的其中一本!这些书不是早已经在文革中被烧毁了吗?三姐怎么可能仍然会保存了其中的一本呢?

不同于汉庭顿书房里那些在恒温室内书柜中“养尊处优”,被完好无损保存下来的旧书籍,父亲的这本书看上去却饱经风霜:它那原本亮眼的深咖啡色书面,大部分已经褪色暗淡,仅在封面中部还留着一块比较深的颜色。封面上的烫金字书名已失去了昔日的光彩。它的书页已经发黄,装钉线开始松弛脱落。在我面前的这本书,仿佛是一个垂幕之年伛腰曲背的老人,与我印象中在青岛老宅小阁楼上见到的那一排夺目迷人、年富力壮的英文书的形象大相径庭。

我任凭自己的眼泪静静地流,过了好一阵子,等到心情开始平复下来,我拿起手机,给三姐打了一通电话。在电话里,我谢谢三姐,告诉她这是我一生所收到的最贵重的生日礼物。在电话那头,三姐解释说,也许是父亲在龙江路三十二号的小阁楼里收藏了太多的书,这本英文书在文革中侥幸逃脱了被扔进火堆的厄运,但当年由于我的父母被扫地出门,这本书也随着父母搬到了龙江路三十二号后院的几间年久失修、潮湿阴暗的小黑屋里。这几间小黑屋是依山而建的半地下室,雨季时雨水从山上倾泻而涌入屋子里。外面下大雨,屋里墙壁上滴答滴答下小雨,所以这本书在这恶劣环境中遭受到严重损害,许多纸页都发霉了。但三姐不晓得从哪儿了解到我这个小弟弟对这本书的“暗恋痴情”,决定“忍痛割爱”,把它作为生日礼物送给我。为了我这个身患末期癌症,免疫力低下的大病号的健康安全,三姐把这本发了霉的书带去她的工作单位,克里夫兰医学院的勒那尔研究院(Lerner Research Institute),用实验室的紫外线设备照射消毒,並且花费了许多时间用酒精棉球把书里发霉的地方一並消除掉。

在接下来的日子里,我如获至宝,开始读起这本失而复得的英文书来。

这是一本儿童百科全书,她的最早期作者是英国人亚瑟·密(Arthur Mee)。1910年,一个叫做格罗里埃(Grolier)的著名美国百科全书出版社把此书的版权买下来,开始在美国纽约以《知识之书》(The Book of Knowlege)的书名出版。父亲在龙江路三十二号小阁楼珍藏的这一套儿童百科全书,出版于1923年,是这套《知识之书》罕见的早期版本。

三姐送给我的这一本生日礼物,是这套二十卷儿童百科全书的第四本。当我小心翼翼地打开这本九十六年前印刷出版的儿童百科全书时,立即被书中的内容吸引住了。这是一本奇特而精彩的儿童书籍。不同于我们现在看到的新百科全书,这本早期出版的百科全书的内容不是按照英文字母顺序排列出来的。编辑把书的内容分为十几个分类部门或者调查领域,然后把这些来自不同分类部门的文章随意穿插在书中。当你打开这本百科全书时,你不太容易找到你想找到的,而是找到你意想不到的内容,一个令人刺激惊喜的阅读体验。

在这十几个分类部门中,有一个最为迷人的部分是“神奇问题”(Wonder Questions)。在这里,一个孩子的求知欲可以通过通俗易懂的文字得到启发与满足,比如:为什么海洋不是静止的?海潮是如何形成的?风从哪来来的?为什么火是热的?为什么我们不会从地球上掉下来?为什么我们会感到疲惫?狗怎么会辨识陌生人?花会在夜晚睡觉吗?什么是光?动物之间可以讲话吗?为什么我们不可以睁着眼睛睡觉?

我发现这本书像是一个游乐场,正如当年她的编辑所说:“孩子可以发现任何他想要的东西,这包括对自然事物的兴趣,所有的游戏与消遗,男孩的机械兴趣,女孩的家务兴趣,如何自制玩具……”除此之外,孩子们还可享受到雄辩的演讲,鼓舞人心的布道,优美绝伦的散文,激昂的歌曲,美丽的诗歌与艺术作品。

在这本第四卷书的首页,我看到一张我熟悉的油画“蓝衣少年”(The Blue Boy)。这是英国著名的肖像画和风景画家托马斯·庚斯博罗(Thomas Gainsborough)于1770创作的。托马斯以他奔放的笔触,加之精致的色彩,使他在欧洲艺术传统中占有一席地位。在他创作这“蓝衣少年”时,他找来了一个工场主的儿子,让他穿上蓝色华服,扮演成王子成为画中人。在这画幅里,画家把少年那种潇洒倜傥的风度表达得淋漓尽致,特别是少年身上穿的那件蓝缎子织物的质感和薄弱感,画得逼真极致。

巧的是托马斯的这幅真迹原创画,正好收藏在汉庭顿庄园那所豪宅二楼的一间大展厅里。汉庭顿先生于一九二一年花费了六十四万美元巨资,从英国把此画买到手,这相当于现在的八百五十万美元,约合六千万人民币。一个月前我与内子去汉庭顿庄园时,看到这幅具有二百四十九年历史的名画,目前正在复修过程中,因为原画中的宝石蓝色,现已呈现出褪色的现象。整个复修费用耗资巨大,大概需要两年时间才可以完成。

在这本第四卷《知识之书》里,彩色画页为数不多,“蓝衣少年”是其中之一,並且被排版在书的首页上,足见编辑对这幅画的高度关注。但由于这本书历尽沧桑,加之一个世纪前在蓝色印刷技术上的局限性,现在书中这幅画的蓝宝石色彩已经完全褪色,变成黑白画了。

在这本书里,我还意外发现一张上个月我们去过的美国旧金山湾区的金门老照片。这张黑白照片大概拍摄于金门大桥建筑之前的十五年,看到这张照片的说明,我才晓得在金门大桥建桥之前,这个旧金山湾区的地名,已经被人们称之为金门(Golden Gate)了。

我为自己制定了一个阅读计划,为自己补一下课,病中每天至少阅读十五分钟这本《知识之书》。 在阅读过程中,我感到好像是父亲通过书中的文字直接与我的思想与灵魂在说话。我突然领悟出,原来这就是父亲生前从来没有机会向我表示过的期待呀!这套《知识之书》的原作者与编辑的目标读者群,是七岁至十四岁的孩子。父亲期待我在这段求知欲望旺盛的成长期间,从阅读这套《知识之书》中受益,从书中的那些世界上伟大的艺术家、思想家、政治家、文学家、布道家、科学家的身上,学习到他们是如何激发人的灵魂,永恒地追求真、善、美,更清楚地认识到上帝的爱与人类之间的爱。

显然,上世纪五六十年代我在小学与初中所接受的“阶级斗争”革命教育,与父亲对我的期待相差太远了。不用说那时我对英语一窍不通,甚至于我的中文学习也在我十四岁那年因文革的兴起而戛然而止,我不幸沦为中国近代史上文化失落一代人中的一分子,怎么可能去读懂父亲为我精心准备的这一套英语儿童百科全书呢?

八月里的一天,我在阅读这本《知识之书》时,随意翻到书中的诗歌集”The book of poetry”,我特别喜欢其中有一首名叫《期待》(Prospice)的诗。这是英国诗人罗伯特·布朗宁 (Robert Browning,1812-1889) 在他的妻子伊丽沙白去世不久,于1864年以戏剧独白的形式写的一首诗。在这首诗中,诗人描绘了一幅即将死去的人的真实画面。

也许因为我是一个末期癌症患者,与诗中即将死去的独白者同舟共命,所以这首英文诗中的每一句都引起了我的共鸣,紧紧攥住了我的心。我试图在网络上搜索这首诗的中译文,但一无所获,于是我决定自己动手把这首诗翻译成中文。

原诗作者:罗伯特·布朗宁(Robert Browning)

中文翻译:常约瑟(Joseph Chang)

Fear death?—to feel the fog in my throat,

The mist in my face,

When the snows begin, and the blasts denote

I am nearing the place,

惧怕死亡吗?感觉有一团迷雾梗在喉咙里,

我满脸迷惘,

当风雪降临时,強劲的寒流咆哮疯狂,

预示着我行将消亡。

The power of the night, the press of the storm,

The post of the foe;

Where he stands, the Arch Fear in a visible form,

Yet the strong man must go:

黑夜的权柄,暴风雨的洗荡,

仇敌的堡垒;

在他站着的地方,死神现出清晰的模样,

勇士必须前往:

For the journey is done and the summit attained,

And the barriers fall,

Though a battle’s to fight ere the guerdon be gained,

The reward of it all.

旅途已经结束,顶峰已经攀登,

障碍已经扫光,

尽管之前已经获得各种奖赏,与死神的博斗

则是人生的全部报赏。

I was ever a fighter, so—one fight more,

The best and the last!

I would hate that death bandaged my eyes and forbore,

And bade me creep past.

我是一个勇士,与死神再博斗一次吧,

这是最好且最终的辉煌!

我痛恨死前还要忍受双眼蒙蔽被绑,

被迫匍匐爬过死亡。

No! let me taste the whole of it, fare like my peers

The heroes of old,

Bear the brunt, in a minute pay glad life’s arrears

Of pain, darkness and cold.

不!让我像我的同伴们,前赴的老英雄们一样

品尝一切,

百味之首,是瞬间片刻便可欣然支付的人生欠款:

痛苦、黑暗、和酷寒。

For sudden the worst turns the best to the brave,

The black minute’s at end,

And the elements’ rage, the fiend-voices that rave,

Shall dwindle, shall blend

最糟的境地突变为最好的挑战,

黑暗即将了结,

暴怒的因素,恶魔般的咆哮,

逐渐淡化,逐渐融合,

Shall change, shall become first a peace out of pain,

Then a light, then thy breast,

O thou soul of my soul! I shall clasp thee again,

And with God be the rest!

一切都会改变,先是痛苦化作平静,

然后看见光明,然后是你温暖的胸房,

哦,你,我灵魂中的灵魂!我会再次抱紧你,

在主的怀里安息静躺!

我是八月二十五日在医院的走廊上把这首诗翻译完的。那天,内子陪伴我在医院呆了几乎一整天。首先我要去验血部门验血,去放射科照CT扫描,然后再去见我的癌症主治医生……在病患者与医护人员川流不息的医院走廊里的座位上,我潜心翻译起这篇英文诗来。

这诗首的名字Prospice, 是一个拉丁语单词,原意是“向前看”,也就是“期待”的意思。诗人采用了这个名字,是想让这首诗充满了哲学的触觉。全诗的结构有七节,每节四行,第一和第三行长,第二行与第四行短。诗人在这首诗里运用了简单而形象化的比喻手法。

在第一节,诗人开门见山,自问自答地说,惧怕死亡吗?我已经濒临死亡。他把一个人迎接死亡时的感觉,形象地比喻为有一团迷雾梗在喉咙里,他感觉到呼吸困难,全身发冷,体内出现许多风暴。一开始我不太理解诗人为什要用喉咙里的迷雾来形容人死之前的感觉,在医院的走廊里一直犹豫不决如何去翻译这一句。直到我被叫进主治医生的诊室,在他的电脑屏幕上看到我当天的CT扫描片子,我才理解诗人的感受。我看到一个丑恶黑色模样的癌瘤侵入到我喉咙里的气管。原本圆柱形的气管,已经被压扁了一半,只留下一个狹窄的半圆形空间。

“你平时吃饭与讲话有痛疼感吗?”主治医生关切地询问。

“平时咽食物时开始有一些痛了,我还没有给太太讲这些,因为怕她担心。”

我回答着,一丝不祥的预感袭上心头,我脑子里顿时涌现出诗人在第一节里的比喻:to feel the fog in my throat。而在我喉咙里的,却不是什么雾,而是实实在在的一个恶性肿瘤。

在第二节,诗人进一步说,他看到死神以清晰的模样出现在他面前。这是这首诗里对一个垂死的人最生动形象的描述。世上的恩恩怨怨、患难逼迫、生活中的风风雨雨,都终结了。

在第三节,诗人想象他一生的旅途即将结束,他完成了他的一生的所有任务,达到了人生的最高点。现在已经没有什么事可做了,他一生中所遭遇的所有问题与障碍都结束了,再没有什么障碍阻挡他前进。但他不想像懦夫一样死去,他想像战士一样在战斗中死去。这让我想起《圣经》里保罗在罗马监狱里写下的一段话:“那美好的仗我已经打过了,当跑的路我已经跑尽了,所信的道我已经守住了。从此以后,有公义的冠冕为我存留,就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的;不但赐给我,也赐给凡爱慕他显现的人。”(提后4:7)

在第四节,诗人说他一直是一个勇士,所以现在他想再与死神打一仗 I was ever a fighter, So one fight more。这将是他一生中的最后一次战斗,也是一次最辉煌的战斗。与死神博斗将给他生命的回报,是他与妻子在天堂上会面时的最高奖赏,所以他不怕死。在主治医生的诊室里,我也是默默地这样对自己说,so one fight more,与死神再博斗一次吧。从战场上偃甲息兵后,我将在天堂上见到我的父亲,我会告诉他,虽然我没有在年轻的时候达到他对我的期待,直到我垂老暮年六十七岁时,才开始读父亲期待我在七岁就应该认真学习的《知识之书》,但至少在我生命结束的时候,我没有辜负他对我的期待,在死神面前不是一个懦夫。

在第五节,诗人进一步说,死亡並不怜悯他。死亡是人类最恐惧的东西,但他不害怕它。他不愿意像其他人一样在昏迷与丧失理智的状况下死去,他想在全意识中面对死亡,这样他就可以体验到死亡带来的所有痛苦。这也许是诗人在这首诗里写下的最不可思议的“豪言壮语”,这也是在现实生活中很难做到的事情。试想,世界上有哪一个人甘心情愿地去体验在临死之前所遭受的巨大痛苦呢?根据我自己的切身体会,经历了七次外科手术,失去了许多上帝创造的宝贵器官,被抗癌药物的副作用折磨得痛不欲生,如果仅凭人的意志,是无法忍受这些由死亡带来的痛苦的。如果没有上帝的恩典与怜悯,我可能早就自暴自弃了。正如在《圣经》里主耶稣说的:“……在我里面有平安。在世上你们有苦难,但你们可以放心,我已经胜了世界。”(约16:33)

在第六节,诗人认为,对待生死的态度,其实也就是一念之差。一个人只需片刻就会领悟出,死亡可以把人身上最差的缺点变成最棒的优点,把最懦弱的变成最勇敢的。这意味着死亡将打开天堂之门,世界上的黑暗、人性的丑恶、魔鬼的咆哮,都远离你而去。这是上帝与魔鬼之争,而上帝最终将胜出。从人的角度来看,诗人似乎在讲天方夜谭,一个垂死的人怎么会突然把身上最糟的变成最棒的勇气呢?但从上帝的视角来看,“你若能信,在信的人,凡事都能。”(太9:23)这可以从一位名叫“美美”的读者最近写给我的一封信上见证到。

她这样写道:“当我第一次看到您的文章时,的确很是吃惊,一个几乎五脏被掏空的人,灵里还是那么喜乐,还能写出那么多脍炙人口、赏心悦目的精彩作品。许多人把自己的疾病看得很重,以致于失望带来了绝望,我感觉神把您如同一封活泼的推荐信向许多的人展开,因为一个病过的人所给人的安慰,跟从未生病的人所给的安慰是不一样的,一个曾受过苦的人在和遭遇同样痛苦的人分享时的感受完全相同:原来有人和我有一样的经历,世界上有比我还苦的人,读者的心就得了安慰,这不是隔鞋搔痒的安慰,是从心灵里得的安慰,一个能够成为安慰人,勉励人的使者不是与生俱来的,首先是自已付上了极大的代价,在自已的生命中儲存了许多的苦难,才能倾倒出来给予许多人的帮助,我们真是没有办法掌控人生每一件事的发生,疾病,苦难在我们毫不知情的状况下突然探访我们,打的我们措手不及,我们也无法知道明天和意外哪一个先来到?只有完全的信靠这位永不失信的神,才能改变面对苦难的态度。忘记在哪本书上看到的一句话:天上的甘露只有在灵魂的深夜才会出現。”

在最后的第七节,诗人以极为温柔的口气在我耳边轻轻地诉说,放心,一切都会改变,所有的人间痛苦都随着死亡而结束,痛苦将化为平静,你将得到光明与喜悦,在天堂里与你的父亲团聚,在上帝的怀抱里安息。

那天在从医院回家的路上,内子一边开车一边关心地问我:“你感觉怎样?”

“我心里感到很平安。”我如实回答:“这也许是十一年来在接到这么多次的死刑判决书中,我心里感到最平静的一次。否则,我刚才不可能在医院走廊里专心把这首英文诗翻译成中文,这可是我第一次翻译英文诗呀。”

“我也这么想。”内子轻声附议道:“与死神再博斗一次吧。”So one fight more……

写于二零一九年,九月十一日